Il 2016, oltre a passare alla storia per il Nobel alla Letteratura assegnato a Bob Dylan e per la telenovela intorno alla consegna dello stesso che per oltre un mese ha fatto la gioia dei cronisti, probabilmente sarà ricordato anche per le polemiche che hanno accompagnato l’assegnazione. Chiari gli intenti dell’Accademia di Svezia: premiare il maggiore innovatore della grande tradizione della canzone d’autore americana, «riportando a casa» il concetto di poesia, alla Grecia antica, quando non c’era poesia senza aedo che imbracciasse una lira. Ma, inseguendo questa suggestione, hanno finito per urtare fatalmente la sensibilità di innumerevoli studiosi di lettere sostenitori della definitiva autonomia della parola scritta da altre forme d’arte. E quindi, se per apprezzare la «parola» di Dylan hai bisogno di musica, significa che la sua non è arte letteraria: figuriamoci se meritevole di Nobel.

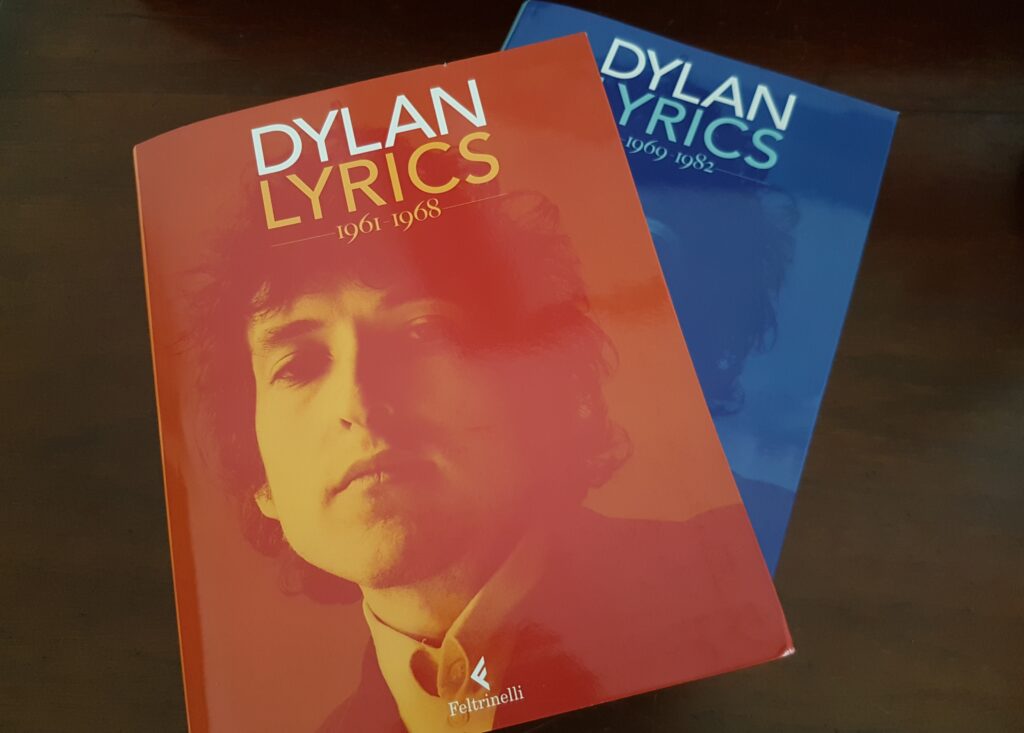

Quella cui per settimane abbiamo assistito è stata una specie di revival della polemica degli antichi e dei moderni che forse poteva essere tolta dal tavolo molto più in fretta, con una banale domanda: siamo sicuri che i versi di Dylan non reggano la prova della parola scritta? Siamo sicuri che leggerli su carta stampata rappresenti una loro menomazione? Siamo sicuri che un «paroliere» maggiore, tolte armonia e melodia, sia condannato al rango di artista minore? La lettura di «Dylan Lyrics», riedizione integrale di tutti i testi di Bob Dylan pubblicata in Italia per Feltrinelli, spazza via ogni dubbio: un’opera monumentale di cui per ora escono i primi due volumi (1962-1968 e 1969-1982, mentre il terzo è previsto per la primavera prossima) mette finalmente in fila, album dopo album, le liriche del menestrello di Duluth, con traduzioni e note critiche degne di un grande classico della letteratura. E qui tocca fare un plauso al curatore, Alessandro Carrera, che ha lavorato con grande rispetto del corpus dylaniano, restituendo ai testi quella freschezza originaria che tante traduzioni italiane avevano perso per strada, mentre nelle note riesce ad accompagnare con equilibrio chi per la prima volta si accosta all’arte di «Sua Bobbità», senza suscitare l’ira funesta dei fan «dylaniati», sempre pronti a caricare a testa bassa chi maltratta il Verbo. L’operazione non era affatto agevole, soprattutto alla luce degli inevitabili paragoni con Fernanda Pivano, mostro sacro di ogni italico americanista. Stia sereno il popolo di Zimmy: è commovente rileggere qui superclassici del repertorio del Nostro come «Rainy Day Women #12 & 35» (con il proverbiale: «Ma non è il caso di sentirsi sconsolati/ tocca a tutti essere presi a sassate») o «Ballad of a Thin Man» («E comunque stanno solo ad aspettare/ che tu firmi un assegno/ detraibile da tasse per una qualche caritatevole organizzazione»), ma anche buttarsi nel mare degli episodi apparentemente minori a caccia di perle. Come «You ain’t goin’ Nowhere», nota per la cover dei Byrds («Non m’importa/ quante lettere hanno mandato/ la mattina è venuta, la mattina è passata/ Prendi i soldi/ e riavvolgi la tenda/ che tanto non vai da nessuna parte») o «Romance in Durango», cui noi italiani siamo affezionati soprattutto per la versione che ne fece Fabrizio De André («La strada è lunga ma è prossima la fine/ e l’ora della fiesta si avvicina/ Il volto di Dio ci apparirà/ coi suoi occhi di serpente d’ossidiana»). Anche pezzi imprescindibili quanto abusati come «Blowin’ in The Wind» (che diventa «Vola via nel vento») acquistano qui una freschezza rinnovata. Da avere.